Autore: Laura Vernotico

Per postura si intende la posizione del corpo nello spazio e la relativa relazione tra i suoi segmenti corporei.

Quando la postura è corretta, il nostro corpo si trova nella posizione più idonea nello spazio per attuare le funzioni antigravitarie con il minor dispendio energetico sia in statica sia in dinamica.

La postura di un individuo dipende dal vissuto della persona stessa, ovvero da stress, traumi fisici ed emotivi, posizioni scorrette ripetute e mantenute nel tempo, respirazione scorretta, squilibrii biochimici derivati da una alimentazione, sbagliata, ecc..

I vari recettori del corpo, se squilibrati, possono alterare la postura dell’individuo causando posizioni corporee scorrette nei tre assi dello spazio. In un primo tempo tali modificazioni possono essere asintomatiche, ma nel tempo possono instaurarsi patologie algiche localizzate nella sede stessa dell’alterazione a volte solamente in altri apparati corporei lontani dal distretto in disfunzione.

Questo avviene perché il nostro corpo è un insieme di organi ed apparati collegati uno con l’altro rendendolo un corpo unico. Il cervello riceve continuamente informazioni sulla posizione del corpo da diverse strutture corporee (occhi, piedi, orecchie, etc.). Il cervello elabora queste informazioni e le invia a muscoli che a loro volta si contraggono per farci mantenere la postura migliore sia in statica sia in dinamica.

Per esempio il sentire meno da un orecchio induce a ruotare il capo per favorire l’latro orecchio, oppure un trauma ad una gamba tende a salvaguardare la gamba malata sovraccaricando quella sana. Per questi motivi la postura si modifica continuamente.

La posturologia studia la posizione che assume il corpo nella stazione eretta e le compensazioni che il corpo umano elabora per adattarsi all’ambiente o ad agenti stressanti.

Prima di addentrarci nel mondo subacqueo, vediamo qual’è la corretta postura sulla terra ferma, ambiente nel quale trascorriamo la maggior parte del nostro tempo e che quindi maggiormente ci induce a continui adattamenti posturali.

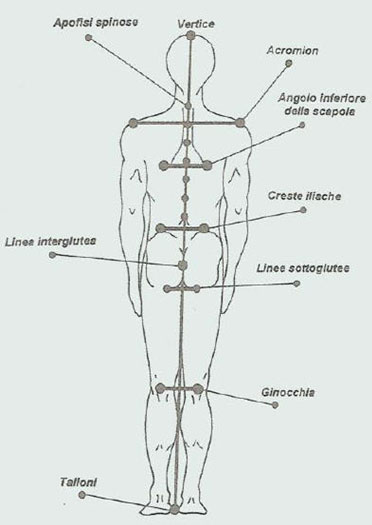

CORRETTA POSTURA IN STAZIONE ERETTA

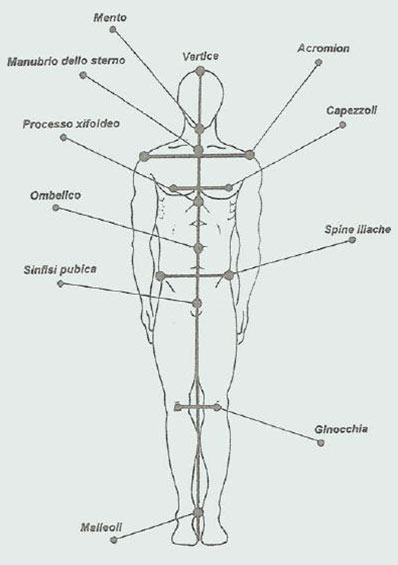

I piedi sono divaricati e le punte distanziate tra loro più dei talloni, spalle e bacino in linea e paralleli tra loro, braccia leggermente piegate in flessione, palmo delle mani rivolto medialmente in direzione delle cosce, collo e testa dritti in asse.

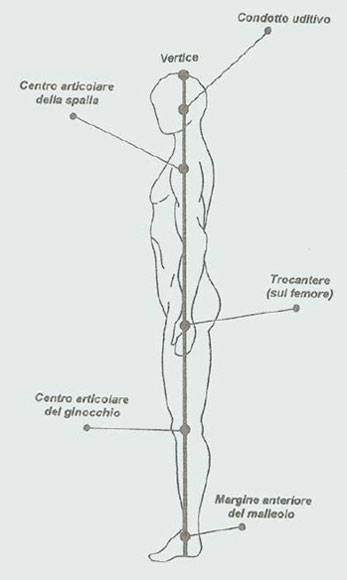

Una buona postura è quella che fa sì che facendo cadere un filo a piombo dall’orecchio, il filo cade lineramente toccando il centro della spalla, l’articolazione del femore, del ginocchio ed il malleolo esterno della caviglia.

Se invece facciamo cadere lo stesso filo a partire dalla punta del naso, il filo dovrebbe cadere tra i piedi dividendo il nostro corpo in due parti uguali.

Se facciamo cadere il filo a piombo posterioremente a partire dal vertice della testa, questo deve toccare la prominenza vertebrale (apofisi spinose), deve passare per le linee interglutee, centralmente nello spazio tra le ginocchia ed infine cadere tra i due talloni.

In questa posizione i muscoli estensori e flessori lavorano all’unisono e sono in equilibrio. In questa situazione ottimale la colonna vertebrale assume le corrette curvature e noi non cadiamo né in avanti né indietro. La colonna vertebrale può flettersi anteriormente, lateralmente e può ruotare con facilità, mentre ha scarsa capacità di estensione. Queste caratteristiche le possiamo vedere facilmente con due semplici gesti: possiamo piegare in avanti il collo o il busto (flessione) e rimanere in questa posizione senza disagio, mentre se pieghiamo il capo o la schiena indietro (estensione) dopo poco tempo ci sentiamo a disagio. Questo concetto è molto importante per capire cosa capita durante il nuoto e l’attività subacquea.

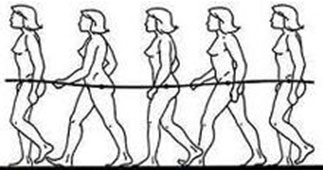

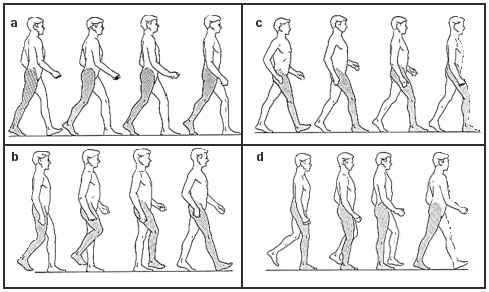

CORRETTA POSTURA DURANTE LA DEAMBULAZIONE (CAMMINO)

La deambulazione è la combinazione di ritmica propulsione in avanti ed elevazione del corpo in alto. E’ condizionata dal sollevamento del centro di gravità e dalla esiguità della base di appoggio. Come vedremo successivamente, la progressione del corpo nello spazio è il risultato della combinazione di rotazioni articolari. Il baricentro corporeo in deambulazione ha un andamento sinusoidale sul piano sagittale raggiungendo il punto più basso nell’appoggio doppio (bipodalico) e la massima altezza in appoggio monopodalico, con un’escursione di 4-5 cm.

Nella deambulazione il lavoro muscolare è richiesto solo nella risalita periodica del centro di gravità ed è per questo motivo che possiamo camminare a lungo. Il ciclo della deambulazione ed è compreso fra i due appoggi calcaneari dello stesso piede ed è costituito da una fase di appoggio (60% dell’intero ciclo. Questa fase diminuisce sempre più mano a mano che si aumenta la velocità di deambulazione tanto che nella corsa si riduce fino al 37% circa) durante la quale il piede rimane a contatto con il suolo e una fase oscillante, di sospensione o di trasferimento (40% dell’intero ciclo) durante la quale l’arto viene sollevato e portato in avanti per prepararsi all’appoggio successivo.

Le fasi della marcia secondo Ducroquet.

Dopo avere parlato della corretta postura in posizione eretta sulla terra ferma (statica edinamica) analizziamo adesso la postura in acqua quando ci troviamo in posizione orizzontale, sottolineando le principali differenze tra posizione statica verticale ed orizzontale e movimento sulla terra (cammino) e in acqua (nuoto pinnato).

E’ molto importante analizzare la postura (statica e dinamica) e i fattori stressanti che la modificano durante l’attività subacquea per comprendere la causa di fastidiosi doloretti che spesso accompagnano l’immersione o compaiono nel periodo post-immersione.

Partiamo dalla testa e scendiamo verso il basso.

TESTA – COLLO

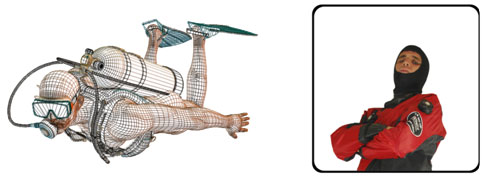

La postura corretta durante il nuoto / l’immersione è quella orizzontale. Qualsiasi corpo che si muove in un fluido è soggetto a forze che contrastano il suo movimento; in questa posizione, riducendosi la sezione frontale del corpo, si riduce l’attrito ed il gesto di avanzamento è più efficace.

FR= 0,5 cx A d v2

FR = forza di resistenza idrodinamica; cx = coef.(forma);

A = sez.frontale del corpo;

d = densità fluido; v = velocità

La resistenza al movimento (lavoro muscolare) sarà tanto maggiore quanto più la forma si discosta dal profilo ottimale (coefficiente cx elevato).

Questa posizione ci costringe però ad iperestendere la testa ed il collo per poter vedere davanti a noi. Come abbiamo visto precedentemente, la posizione in estensione del collo è poco naturale e fastidiosa se mantenuta troppo a lungo (cosa che avviene in immersione) e durante l’attività subacquea è aggravata se si utilizza una muta con cappuccio incorporato in quanto il cappuccio comprime la testa sul collo ed iperestende il collo all’indietro.

La posizione orizzontale e la presenza del cappuccio portano ad un ipertono dei muscoli estensori del collo, alla compressione / stiramento delle terminazioni nervose, alla diminuzione del flusso sanguigno alla testa per compressione dei vasi del collo da parte dei muscoli iperestesi e da parte del collare della muta. Tutto questo si tradurrà nelle ore successive in segni e sintomi di diversa natura che possono essere: rigidità dei muscoli del collo, mal di testa, nausea, vomito, dolori alle spalle, etc.

BOCCA – ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE

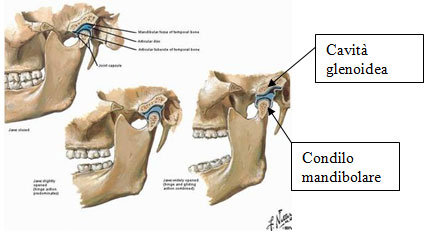

Durante l’immersione con autorespiratore la bocca è costretta in una posizione innaturale. A causa dell’erogatore la mandibola è “sublussata” in avanti ed in basso così che il condilo mandibolare è dislocato in avanti nella cavità glenoidea.

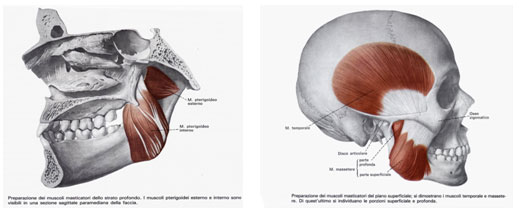

Questa nuova posizione determinata una contrazione altrettanto innaturale di alcuni muscoli (masseteri, pterigoidei esterni, temporali medi) e lo stiramento di alcuni legamenti.

A sinistra: muscoli Pterigoidei

A destra: muscoli Massetere – Temporale

Tutto questo comporta un affaticamento muscolare, dolenzia a livello delle tempie e della mandibola, difficoltà di movimento della mandibola o sublusazione più marcata della stessa, sensazione di malocclusione dentale. Questi disturbi normalmente durano poche ore per poi scomparire spontaneamente. A volte il disturbo dell’articolazione temporo-mandibolare è responsabile di difficoltà alla compensazione, dolore auricolare, acufeni (fischi alle orecchie), disturbi dell’udito, vertigini. Questo perché la cavità glenoidea dell’articolazione temporomandibolare è vicina al meato acustico esterno e al nervo acustico e quindi una compressione del condilo della mandibola può interferire con le funzioni dell’orecchio (udito ed equilibrio). Inoltre, essendo i muscoli della masticazione collegati con i muscoli della colonna vertebrale, un problema a livello dei primi può portare a dolori a distanza a livello di collo o spalle. In chi è a conoscenza di problemi di malocclusione o disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare è consigliabile eseguire una visita odontognatodonta per l’eventuale prescrizione di un bite / positioner occlusale da utilizzare nella vita di tutti i giorni, nonché un boccaglio termoconformato durante le immersioni.

ZONA DORSO-LOMBARE

Anche il busto durante l’attività subacquea modifica la sua normale posizione. La colonna vertebrale perde le normali curvature: la curvatura dorsale si appiattisce e quella lombare, soprattutto a livello del sacro, si accentua.

In questa posizione sono i muscoli del dorso ad andare in ipertono ed anche in questo caso la muta tende ad accentuare la posizione in quanto esercita una compressione verticale di accorciament sul nostro corpo.

A questo si aggiunge l’utilizzo del giubbotto equilibratore (jacket) che determina una rotazione laterale delle spalle ed imprime una spinta in avanti della cassa toracica ed ancora una diminuzione della curva dorsale ed un’accentuazione di quella lombare.

Mantenendo a lungo questa posizione, magari con un assetto non perfetto, si rischia di incorrere in dolori dorsali e lombosacrali irradiati al bacino e agli arti inferiori. Il dolore è causato dall’errato rapporto che si instaura tra i corpi vertebrali con conseguente schiacciamento dei dischi intervertebrali, stiramento dei legamenti ed irritazione delle radici nervose.

ZONA LOMBARE

Questa zona è particolarmente sollecitata durante le immersioni in quanto è proprio qui che si posiziona la cintura di zavorra. La presenza di pesi in questa sede determina un aumento della curvatura/lordosi lombare a causa della forte spinta verso il basso data dai piombi rispetto alla positività della testa, del torace, delle coscie, delle gambe e dei pedi. Per evitare sovraccarichi della regione lombari e conseguenti dolori è essenziale avere un buon assetto in immersione, evitando la posizione ad U, e posizionare eventualmente la zavorra nelle tasche del racket invece che nella cintura.

Questa zona è particolarmente sollecitata durante le immersioni in quanto è proprio qui che si posiziona la cintura di zavorra. La presenza di pesi in questa sede determina un aumento della curvatura/lordosi lombare a causa della forte spinta verso il basso data dai piombi rispetto alla positività della testa, del torace, delle coscie, delle gambe e dei pedi. Per evitare sovraccarichi della regione lombari e conseguenti dolori è essenziale avere un buon assetto in immersione, evitando la posizione ad U, e posizionare eventualmente la zavorra nelle tasche del racket invece che nella cintura.

ARTI INFERIORI

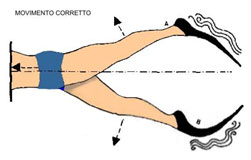

La pinneggiata determina un movimento degli arti inferiori molto diverso rispetto a quello della camminata. Per esempio la testa del femore ruota in maniera esattamente opposta all’interno della cavità acetabolare del bacino rispetto alla deambulazione. Quando si pinneggia il femore si sposta all’indietro grazie alla contrazione massima dei muscoli estensori della coscia, mentre quando si cammina si sposta in avanti. Questo è ovviamente un movimento poco fisiologico per il nostro corpo in virtù anche del fatto che ci muoviamo contro la resistenza dell’acqua. La gamba invece esegue un movimento simile a quello della deambulazione, ovvero una leggera flessione.

PIEDI

Il piede normalmente ha un angolo di 90° rispetto alla gamba. Durante il passo questo angolo varia di + / – 5 gradi. Molto diversa è la cosa in immersione, dove durante la pinneggiata il piede va in flessione massima raggiungendo un angolo di 45°. Per eseguire questo movimento si sollecitano i muscoli posteriori della gamba (polpaccio) che saranno quelli che più ne risentiranno dopo lunghe immersioni soprattutto se contro corrente.

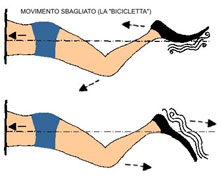

Un errore grossolano che si può commettere (soprattutto per chi è agli inizi e non ha una buona pinneggiata) è quello di pinneggiare con un gesto simile a quello della pedalata. Così facendo si flette la coscia verso il busto, si porta la gamba indietro ed il piede a 90° rispetto alla gamba, gesto questo sicuramente più abituale ma meno efficace.

CONCLUSIONI

Durante l’attività subacquea ai vizi posturali che già abbiamo sulla terra ferma si sommano quelli tipici delle immersioni. Per questo motivo e per non incorrere in fastidiosi doloretti o malesseri post-immersione è estremamente importante curare la postura ed utilizzare dei presidi in ausilio. Per ridurre il sovraccarico sulla colonna vertebrale è importante ricordare, anche quando ci si trova in barca, di sollevare i pesi piegandosi sulle ginocchia e non piegando la schiena.

Per ridurre il sovraccarico sulla colonna vertebrale è importante ricordare, anche quando ci si trova in barca, di sollevare i pesi piegandosi sulle ginocchia e non piegando la schiena.

Prima dell’immersione, farsi aiutare nei movimenti quando si ha l’attrezzatura addosso in quanto è facile sbilanciarsi a causa del peso delle bombole e dell’innaturalezza del cammino con le pinne. Il mantenimento dell’equilibrio in queste condizioni è spesso il risultato di bruschi movimenti compensatori che possono comportare contratture muscolari, stiramenti o lesioni articolari.

Abbiamo già accennato all’utilizzo del bite nella vita quotidiana e del boccaglio termoconformato in immersone per evitare cefalee, problemi di compensazione, dolori cervicali.

A sinistra: Bite

A destra: boccaglio termoconformato

Se la temperatura dell’acqua lo permette, utilizzare una muta senza cappuccio per evitare inutili compessioni cervicali, in caso non sia possibile utilizzare cappucci staccati o cappucci incorporati alla muta solo se calzano alla perfezione.

E’ sempre consigliabile risalire sull’imbarcazione senza la cintura di zavorra ed ancora meglio senza le bombole (obbligatorio in chi soffre di lombalgie).

E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo e delle foto presenti in questo articolo.