Se sei un appassionato di biologia marina o semplicemente curioso di scoprire le meraviglie dell’anatomia dei pesci sei nel posto giusto.

In questo articolo approfondiremo gli aspetti di tutti gli apparati e sistemi di questi magnifici animali.

scoprirai come sono fatte le branchie e le squame, come sono fatte le pinne e peculiarità di certe specie. Continua a leggere per conoscere da vicino il mondo di questi affascinanti vertebrati.

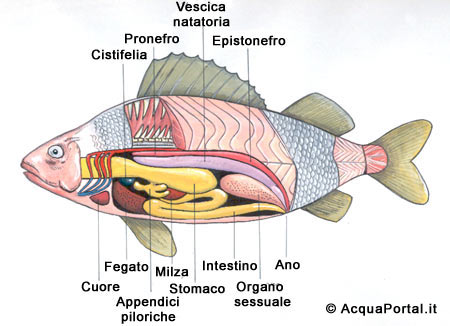

Come sono fatti i pesci?

Le Squame

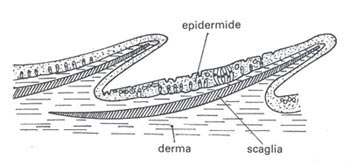

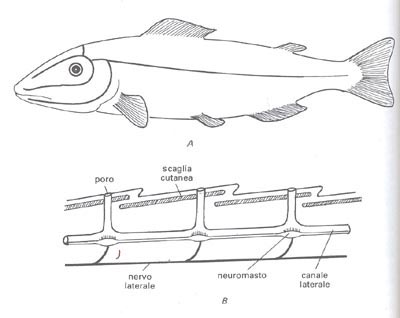

Le squame o scaglie cutanee sono formazioni dermiche situate in strati profondi dell’epidermide.

Tali scaglie proteggono efficacemente gli animali dalle ferite; nel corso dell’evoluzione sono comparsi vari tipi di scaglie.

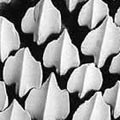

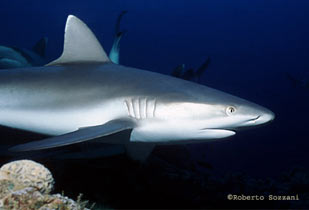

Quelle denominate placoidi, degli squali e delle specie affini del gruppo dei Condritti sono, effettivamente, denti epidermici, con una superficie di smalto che ricopre una polpa di dentina; nella cavità boccale, grandi scaglie placoidi formano file di denti.

Si registrano altri diversi tipi di squame: cicloidi, ctenoidi e ganoidi (le tipologie riguardanti i pesci d’acqua dolce).

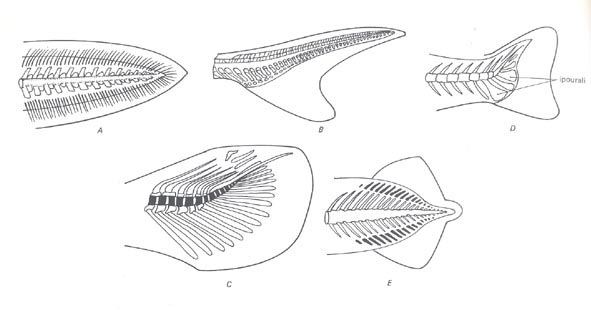

vari tipi di squame

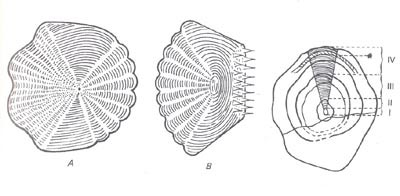

Le scaglie cicloidi sono alquanto diffuse e di origine primitiva e sono altresì dette per la loro foggia tondeggiante, caratterizzata da un margine liscio; sono presenti nei ciprinoformi.

Le scaglie ctenoidi sono connotate da una superficie ruvida e un margine munito di dentelli, la cui forma ricorda quella dei denti di un pettine; sono rintracciabili nei perciformi.

Le 2 tipologie summenzionate palesano sulla loro superficie un intreccio di formazioni concentriche che rappresentano uno strumento imprescindibile per stabilire l’età dell’animale.

Le scaglie ganoidi rappresentano una tipologia primitiva suddivisa in 2 rami principali: il paleoniscoide attinente all’estinto Paleoniscus, ma esistente anche in specie attuali; il secondo riguarda una tipologia evoluta denominata lepisosteoide.

B) Scaglia ctenoide

(da U.D’Ancona)

Scaglia cicloide di un salmone di 4 anni. I numeri romani indicano gli anelli annuali di accrescimento:

Tali scaglie sono connotate spesso da una forma romboidale e sono strutturate tra loro in modo parzialmente sovrapposto, e si trovano nei politteri, gli storioni e le amie.

Lo strato superiore di queste scaglie è ricoperto da uno strato di ganoina che dà loro un aspetto vitreo e brillante e che ha la stessa origine della dentina.

(da U.D’Ancona)

Le scaglie dei pesci ossei (teleostei) hanno la forma di sottili placchette ovali, sprovviste di smalto e di dentina.

Le scaglie cosmoidi sono una modificazione delle ganoidi, ed assomigliano alle scaglie placoidi, che nei pesci attuali si trovano soltanto nel celacanto.

(da L.Bertin)

Le ossa dei pesci

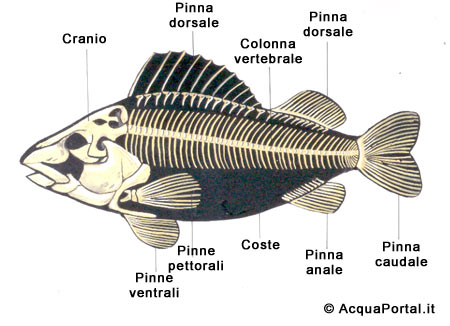

Lo scheletro consta di 2 differenti parti: lo scheletro appendicolare comprende le parti scheletriche delle pinne e i cinti pettorale e pelvico; lo scheletro assiale raggruppa la scatola cranica e la colonna vertebrale.

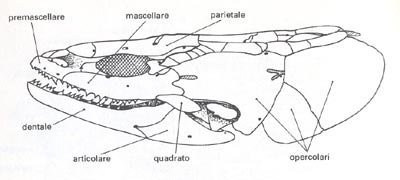

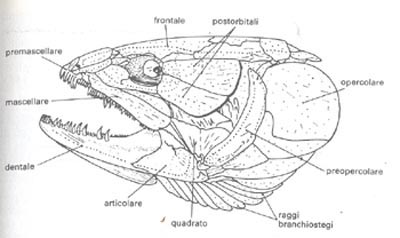

Il neurocranio è costituito da un’architettura scheletrica piuttosto complessa che si basa su blocchi compatti di ossa di vario tipo denominate autostosi (otiche, temporali, mesetmoide, sfenoidale) e allostosi (setti nasali, il vomere, i setti frontali, parietali, frontali, orbitali, lacrimali, iugali, squamosi).

Altra parte che concorre alla formazione del cranio è lo splancnocranio, composto da una grande quantità di ossa di tipo mobile, di origine opercolare che rivestono le fessure branchiali, e relative alle arcate viscerali.

Il cranio degli squali, delle razze e delle chimere è cartilaginoso, tuttavia, in alcune specie sono presenti incrostrazioni secondarie di sali di calcio, che gli conferiscono un aspetto osseo.

Gli storioni presentano un cranio cartilaginoso, ma vengono catalogati con quelli ossei, poiché i loro antenati avevano lo scheletro ossificato.

Caratteristiche le forme ossee denominate premascellari, che dotate di una certa mobilità, permettono alla bocca di sporgersi esternamente; completano la formazione della mascella superiore le ossa mascellari (esse possono anche fungere da supporto ad una struttura dentale).

Ma le lamprede, analogamente alle missine, non presentano le mascelle, in quanto rimpiazzate da una ventosa boccale; gli archi branchiali sono sostenuti da supporti cartilaginosi autonomi.

La colonna vertebrale è globalmente ossificata composta da vertebre a mo’ d’arco, sviluppatesi dalle basi di archi neurali e adiacenti nella parte caudale ad archi ematici, che si possono descrivere come “portali” in cui si snodano arteria e vena caudali.

Nelle lamprede e nelle missine, si tratta ancora di una corda dorsale sprovvista di tessuto cartilaginoso od osseo.

Niente annuncia ancora le vertebre, e la coda è semplicemente sormontata da piccole formazioni cartilaginose.

Nei pesci cartilaginei, le vertebre sono evidenti; sono cartilaginose ed avvolgono la corda interna; sono uniti mediante apofisi.

Sulla parte dorsale si trova un canale che contiene il midollo spinale; nella cavità generale, le costole si attaccano sul lato ventrale delle vertebre.

Nell’area caudale la base delle vertebre comprende un canale che protegge la vena e l’arteria caudale.

La maggior parte dei pesci ossei ha le vertebre conformate allo stesso modo, ma ossificate, tuttavia vi sono delle eccezioni, come nel caso dello storione.

Le coste sono elementi ravvisabili nelle vertebre, che hanno la funzione di separare le viscere dalla massa muscolare.

In alcuni generi è presente una costa di tipo dorsale che svolge una funzione analoga, ma tra parti differenti di origine muscolare, nella fattispecie dorsale e ventrale.

Lo scheletro delle pinne è impari, ed è formato da raggi ossei e cartilaginose; le pinne pettorali dei pesci ossei (teleostei) sono saldate al cranio, mentre negli animali cartilaginei, sono collegate con lo scheletro dell’apparato branchiale. In ambedue i gruppi, le pinne pelviche sono fissate liberamente nella muscolatura, con l’eccezione di alcuni gruppi, quali i gadiformi: le loro pinne ventrali sul davanti dei pettorali e sono collegate al cranio.

I denti

La dentizione anteriore è composta dai Vomerini, situati nella parte alta della bocca, Palatini, posti lateralmente, e i Premascellari.

La dentatura posteriore è caratterizzata da denti faringei derivanti da formazioni delle arcate branchiali.

Grazie a questi particolari denti, i Ciprinidi, ad esempio, possono sopperire alla carenza di denti veri e propri.

Tali denti possono assumere diverse forme a seconda del genere; segnaliamo la caratteristica forma a cucchiaio di B. brachycephalus caspius, il dente da macina della carpa, e il dente simil canino, di Aspius aspius, utilizzato principalmente per catturare le prede, i denti lunghi ed acuminati di Bathybates leo o Belonesox belizanus.

Le Pinne

Si registrano 2 tipologie di pinne: pinne pari e pinne impari.

Le prime sono sorrette da un supporto scheletrico basato su determinate strutture a forma d’arco (cinto pettorale e cinto pelvico), e comprendono le pinne pettorali e pelviche.

Tali pinne sono sorrette da raggi cutanei (lepidotrichi) appartenenti alla membrana dell’arto, e da raggi endoscheletrici profondi.

I raggi lepidotrichi sono posizionati su ciascun lato della pinna e sono caratterizzati da un rivestimento sotto pelle di piccole lamine ossee separate tra loro, assimilabili a scaglie cutanee, che conferiscono ai raggi una flessibilità in corrispondenza dei lati.

In virtù di queste caratteristiche, tali raggi cutanei sono molli; qualora, però, le placche ossee si plasmino in un corpo unico, il raggio assume la foggia di un aculeo, che può costituire una potente arma per l’animale che ne fa uso.

Il cinto pettorale (o scapolare) è rimarcato da un processo di ossificazione più o meno evidente, ed è formato dalla scapola, posizionata nella regione dorsale, il caracoide, presente in corrispondenza della zona ventrale, che in posizione laterale entrano in contatto tra loro e con una parte dell’arto.

Tramite la clavicola e il cleitro il cinto scapolare è collegato alla parte posteriore del neurocranio.

Il cinto pelvico, invece, presenta uno sviluppo sensibilmente minore, contrassegnato da un supporto scheletrico compatto che però non crea alcun collegamento tra le pinne e la colonna vertebrale.

Le pinne pari consentono lo spostamento dei pesci nell’ambiente acquatico; nei pesci ossei, le pettorali sono collegate al cranio, mentre negli animali cartilaginei sono ancorate nella muscolatura mediante elementi cartilaginosi autonomi.

In genere, le pinne pelviche sono saldate, analogamente alle pettorali dei pesci pesci cartilaginei, nella muscolatura.

In alcuni gruppi, come i clupeiformi ed i ciprinoformi, le pinne pelviche si trovano in posizione ventrale o addominale; nei preiformi sono situate sotto le pettorali e nei gadiformi sono posizionate proprio davanti ai pettorali, tuttavia in alcuni gruppi sono del tutto assenti, come nel caso delle anguille.

Le pinne impari includono uno o più arti dorsali, una pinna caudale e una o più anali, e sono composte da raggi endoscheletrici mobili che si biforcano tra loro.

Tali raggi sono confinanti con le emospine della colonna vertebrale, per questo motivo è aleatorio stabilire se tali raggi siano originati da pezzi vertebrali, o rappresentino uno sviluppo a se stante.

La pinna caudale è omocerca, di forma simmetrica (ma asimmetrica internamente), poichè caratterizzata da una ripartizione in 2 parti uguali, nella fattispecie lobo dorsale e ventrale.

(Foto Roberto Sozzani).

La fusione delle 2 parti succitate determina la formazione dell’urostilo, in cui sono evidenti emospine modificate denominate epiurali.

Si registra la presenza di pinne caudali di forma eterocerca (con le 2 parti summenzionate di forma asimmetrica), dificerca (arti eterocerchi trasformatisi in un secondo tempo in pinne omocerche, anche per quanto concerne lo scheletro interno), ed emiomocerca.

Ad esclusione delle pinna di posa, tutte le altre pinne sono rese solide dai raggi ossei o cartilaginosi, e possono modificarsi in organi copulatori che permettono una fecondazione interna (ad esempio, le pinne ventrali possono trasformarsi in mixopterigi o pterigiopodi negli squali, oppure in ventose, come nel caso delle pinne ventrali dei gobidi).

Motilità, come si muovono i pesci

In genere, i pesci nuotano mediante ondulazioni di tutto il corpo (anguille), o soltanto il peduncolo caudale (come avviene per la maggioranza delle specie).

Alcuni pesci compiono anche movimenti ondulatori delle pinne pari (pesci cofano, notopteridi, ecc).

Anche i movimenti sincroni o asincroni delle pinne pari producono risultati ragguardevoli: alcune specie della famiglia Gasteropelecidae sono addirittura in grado di uscire dall’acqua, e fanno dei voli accompagnati dal battito attivo delle pinne pettorali.

Al contrario, il volo dei pesci marini di determinate specie (Exocoetidae e Hemirhampidae) è assolutamente passivo: le loro pinne pettorali, che arrivano all’80% della lunghezza del corpo consentono loro di planare nell’aria, effettuando spostamenti che possono superare i 400 m, quando la forza del vento è propizia.

La forma del corpo e la sua superficie liscia sono fondamentali per ridurre la resistenza dell’acqua; di non minor importanza anche la morfologia della pinna caudale.

Nei nuotatori provetti, i lobi superano la zona delle correnti con le reazioni turbolente che si formano sul retro della dimensione massima del corpo e prendono parte attiva all’orientamento del pesce in fase di spostamento.

La velocità massima che il pesce raggiunge nell’arco di brevi periodi di tempo varia da specie a specie: dai 3 m al secondo, coperti dalla lucioperca, fino ai 36 del pesce spada.

Tuttavia, questi valori sono destinati a cambiare se si considera la velocità media raggiunta da ciascuna specie.

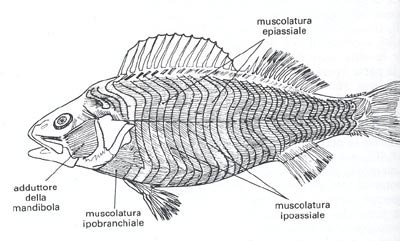

La muscolatura

La muscolatura dei pesci non si differenzia granchè da una specie all’altra.

Tra i muscoli si trovano numerose lische sottili, spesso biforcute, non collegate allo scheletro; queste sono caratteristiche dei pesci, e compaiono per ossificazione all’interno di custodie connettive di fibre muscolari isolate.

Per trovare muscoli più differenziati occorre esaminare la testa; gli organi muniti di muscoli autonomi sono i bulbi oculari, l’apparato branchiale e le mascelle.

La muscolatura del tronco è concentrata soprattutto nella parte dorsale del corpo, ed il setto orizzontale la divide in 2: muscolatura superiore e muscolatura inferiore.

A loro volta, i muscoli di dividono in scheletrici striati, gestiti attivamente dall’animale, e viscerali lisci, indipendenti dalla volontà; il muscolo cardiaco, per quanto striato, non risponde agli ordini volontari.

Parte della muscolatura scheletrica denota un cromatismo rosso più accesso della rimanente, ed è situata proprio sotto l’epidermide, nella parte mediana del corpo, al livello del setto orizzontale, e nel peduncolo caudale.

La colorazione dei muscoli rossi è dovuta ad un’elevata concentrazione di emoglobina e di mioglobina.

I muscoli rossi possono lavorare prolungatamente senza stancarsi: questa è la ragione per cui le specie che compiono lunghi tragitti presentano una proporzione elevata di tali muscoli.

I muscoli chiari, ossigenati di meno, si stancano presto, ma possono compiere grandi sforzi su percorsi brevi, che si pagano però con una carenza di ossigeno che porta ad un aumento della concentrazione di acido lattico.

E’ soltanto quando quest’ ultimo viene eliminato che i muscoli bianchi sono pronti ad operare nuovamente; tali muscoli costituiscono la maggioranza (pochissimi, invece quelli rossi) nei pesci dotati di scarsa mobilità.

Colori e pigmenti

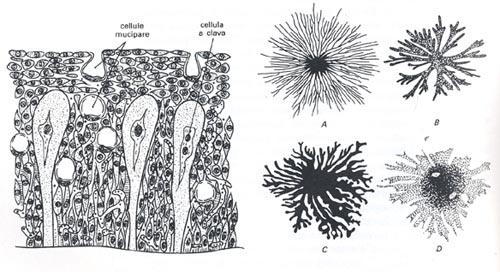

L’epidermide è composta da un rivestimento multistrato, caratterizzato da uno spessore variabile in relazione ad una determinata specie o ad una zona particolare del corpo.

In tali strati epidermici abbondano ghiandole unicellulari e mucipare; queste ultime sembra adempiano alla salvaguardia dell’animale dall’insorgenza o meno di eventuali infezioni di origine batterica, fungicida e altro.

Inoltre, può essere registrata la presenza di ghiandole velenifere, riconducibili a lamette situate alla base delle pinne, oppure di fotosfori, organi luminosi usati dai pesci che vivono nelle zone molto profonde ammantate nell’oscurità o scarsamente illuminate.

Nel derma (la parte sottostante l’epidermide) sono presenti cellule pigmentarie (cromatofori e iridociti) che, in base a determinate condizioni ambientali percepite dal pesce, possono modificare il colore o la decorazione della pelle.

I cromatofori si suddividono in eritrofori, caratterizzati da pigmenti rossi e arancioni, xantofori, muniti di pigmenti gialli e melanofori, la cui pigmentazione risulta nera.

Il regime alimentare da somministrare ai pesci in cattività si rivela importante anche per salvaguardare la vivacità cromatica delle loro livree, infatti alcuni pigmenti sono contenuti nelle sostanze alimentari ingerite dai pesci.

Naturalmente le colorazioni suggestive che ammiriamo in alcune specie sono il frutto della combinazione cromatica dei tipi di cromatofori summenzionati.

Gli iridociti, costituiti da sostanze di guanina (un sottoprodotto della digestione delle proteine), concorrono a trasformare la colorazione base di una livrea in un cromatismo argenteo e iridiscente.

L’animale può modificare la sua colorazione a seconda di sollecitazioni differenti: la necessità di mimetizzarsi nell’ambiente per fronteggiare situazioni pericolose o attendere una preda di passaggio, crea le premesse per tale mutazione; Betta splendens, ad esempio, può attuare tale processo quando è attaccato da un contendente; i cromatismi assumono tonalità differenti durante il periodo riproduttivo.

I pesci modificano la loro colorazione durante il loro sviluppo, nei periodi di migrazione, a seconda delle stagioni, e in base al loro stato umorale e psicologico.

In genere, gli esemplari giovani presentano una colorazione differente da quella degli adulti, e questo corrisponde alla differenza del mezzo in cui vivono.

E’ però durante la fregola che si assiste ai cambiamenti più spettacolari: i maschi assumono colori smaglianti, senza preoccuparsi della loro visibilità, ma tale arricchimento cromatico è ravvisabile soltanto da pozioni molto ravvicinate.

Alcuni pesci possono reagire molto velocemente alla variazioni cromatiche del supporto sul quale si trovano, infatti possono adattarsi al colore predominante dell’ambiente.

(Foto Roberto Sozzani).

Anche i colori premonitori di certi animali che vivono nell’habitat corallino, servono ad avvertire gli altri esemplari che il territorio circostante non può essere violato.

I colori intensi delle specie di scoglio derivano dalla loro vita fra i boschetti di coralli colorati.

La secrezione di determinate sostanze (originarie delle ghiandole endocrine), causata dalla stimolazione ormonale, concorre alla variazione cromatica della livrea.

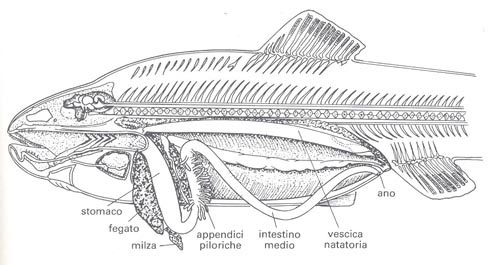

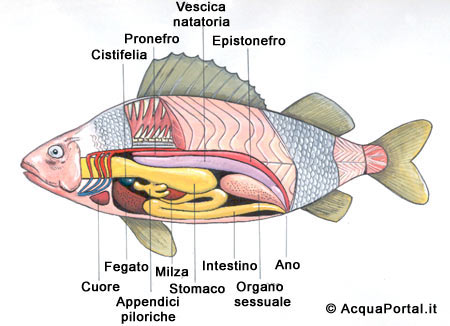

L’apparato digerente

La struttura organica di tale apparato consta di diversi organi, nella fattispecie, faringe, esofago, cavità orale, stomaco ed intestino, a cui sono collegati altri organi che lavorano in sinergia con quelli succitati: denti, lingua, pancreas, fegato e cistifellea.

In bocca non sono presenti ghiandole salivari, ma soltanto ghiandole mucose.

La lingua non è dotata di muscolatura, in quanto costituisce una semplice protuberanza del pavimento boccale frapposta tra le file dentali; la cavità orale non hanno uno sviluppo accentuato poiché termina in corrispondenza della faringe, quindi è piuttosto breve.

E’ importante constatare che la lingua non è particolarmente sviluppata nei pesci ossei, a differenza di quanto avviene per i ciclostomi.

I denti, a seconda della famiglia di appartenenza, possono muoversi o essere saldati solidamente alla struttura ossea sottostante.

L’esofago è piuttosto largo, ma presenta uno sviluppo breve e lineare; lo stomaco è caratterizzato da tratti ascendenti e discendenti che gli conferiscono una forma di sacca.

Le pareti di tale organo sono dilatabili per consentire all’animale (in genere specie predatrici) di ingerire prede piuttosto voluminose.

(da U.D’Ancona)

Tuttavia, alcuni generi di pesci (Protopterus e Ciprinus, ad esempio) sono carenti di stomaco, grazie ai loro efficienti apparati masticatori che gli consentono di tagliuzzare abbondantemente il cibo ingerito, e quindi di completare agevolmente il processo digestivo con l’ausilio degli enzimi prodotti dall’intestino.

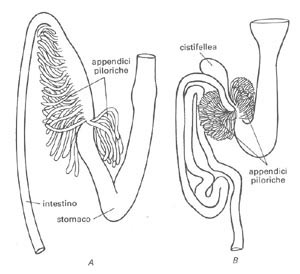

L’intestino è di forma particolarmente allungata nelle specie fitofaghe, così formato per favorirne l’assimilazione di sostanze vegetali, viceversa negli animali carnivori presenta una morfologia corta.

Nei salmonidi o nei gadaci, tale organo forma un gran numero di diverticoli che accrescono la superficie digerente, e probabilmente contribuiscono anche a neutralizzare la reazione acida del bolo alimentare all’uscita dello stomaco.

L’ apparato digerente

B) pesce carnivoro

1-esofago

2-stomaco

3-intestino

4-canale coledoco

5-ano

A differenza degli enzimi digestivi dello stomaco, di natura acida, quelli intestinali richiedono un ambiente lievemente basico.

E’ nell’intestino che vengono digerite le proteine, con l’ausilio della tripsina, mentre altri enzimi (lipasi, carbossilasi) agevolano la digestione di sostanze grasse e degli zuccheri.

La grandezza del fegato è piuttosto rilevante, ed è caratterizzato da un’abbondante concentrazione di grassi; in esso è diffuso il pancreas (importante per la secrezione dell’insulina, necessaria per mantenere la glicemia al suo tasso ottimale), la cui distribuzione cellulare è capillare, in quanto non concentrata in un determinato punto.

Inoltre, il fegato produce la bile, che favorisce la digestione dei lipidi ed aumenta il p H del contenuto intestinale, e conserva lo zucchero del sangue, i suddetti lipidi e le vitamine A e D.

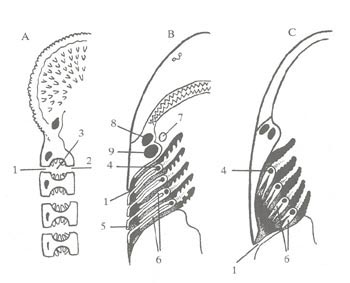

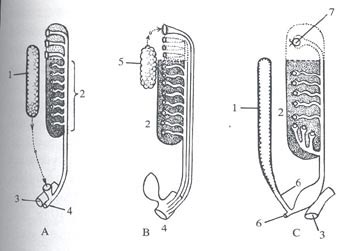

L’apparato respiratorio

La respirazione si verifica con l’ausilio di fenditure branchiali che non sboccano verso l’esterno, ma all’interno di una camera branchiale a contatto con la cavità orale e caratterizzata da un rivestimento cutaneo detto opercolo.

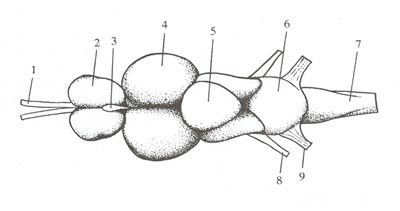

Schema metà sinistra delle branchie:

A) Lampreda

B) Squalo

C) Pesce osseo

1-orifici branchiali esterni

2-orifici branchiali interni

3-sacche branchiali

4-archi branchiali

5-setti branchiali

6-lamelle

7-spiracolo

8-arco mascellare

9-arco ioide

Quest’ultimo non è costituito soltanto dalla massa cutanea, ma da una struttura interna basata su lamine ossee.

Per respirare i pesci inalano dalla cavità orale una corrente d’acqua con l’ausilio della muscolatura boccale, del faringe e degli opercoli, e viene fatta passare nelle camere peribranchiali mediante le fessure ricavate nella faringe.

L’esalazione si verifica tramite fenditure opercolari, che a seconda della specie possono essere piuttosto ampie, o viceversa piccolissime.

Le lamelle branchiali, attraverso cui avviene il processo di respirazione, posizionate nella parte esterna dell’arco branchiale, sono altresì denominate olobranchie; tali lamelle, abbondantemente irrorate dal sangue, svolgono anche una funzione osmoregolatrice.

Alcuni nuotatori (tonni, maccarelli) respirano in modo diverso: grazie alla loro propulsione rapida, l’acqua penetra con flusso continuo nella bocca aperta, apportando continuamente ossigeno fresco.

Alcuni nuotatori (tonni, maccarelli) respirano in modo diverso: grazie alla loro propulsione rapida, l’acqua penetra con flusso continuo nella bocca aperta, apportando continuamente ossigeno fresco.

La respirazione può avvenire in modo alternativo, qualora le branchie non fossero presenti (o fossero abbozzate) nella morfologia interna dell’animale: in tal caso mediante epiteli o diverticoli localizzati nel faringe; oppure mediante una particolare vescica di natura incerta e derivante da un’evaginazione ventrale della faringe.

Alcuni pesci non si avvalgono solamente della respirazione subacquea, in quanto necessitano di assimilare ossigeno parzialmente fuori dall’acqua: questo accade, ad esempio per le specie che vivono in acque dolci, salmastre, e costiere, soggette a forte ristagno, evaporazione, riscaldamento, o caratterizzate da una forte presenza di vegetali in stato avanzato di decomposizione (come ad esempio Betta splendens).

Molte specie hanno saputo adattarsi alla frequente carenza d’ossigeno nelle acque stagnanti grazie alla formazione di vari organi respiratori ausiliari.

Questi ultimi si sviluppano già allo stato embrionale, quando le larve crescono in punti che presentano sensibili variazioni del livello d’ossigeno, o denotano un considerevole deficit d’ossigeno; tali organi corrispondono ai vasi del sacco embrionale e degli sbocchi delle pinne.

I neoceratodi utilizzano, per respirare, la vescica gassosa trasformata in un polmone semplificato, mentre i pesci d’acqua dolce appartenenti all’ordine degli anabattoidi respirano mediante un organo sottobranchiale ausiliario, denominato labirinto, la cui cavità è provvista di capillari, in modo da rendere possibili gli scambi gassosi, riconducibili all’assorbimento dell’ossigeno e all’espulsione del gas carbonico.

Certe specie utilizzano l’ossigeno dell’aria, come nel caso delle anguille, la cui pelle è un organo respiratorio annesso, grazie al quale l’animale, nel corso della notte, può scivolare nell’erba umida e trasferirsi da un vivaio all’altro.

Il cavedano di stagno fagocita aria e in tal modo assimila ossigeno a livello dell’intestino, abbondantemente munito di capillari sanguigni, inoltre tale specie, analogamente ad altre (ad esempio, dipneusti) presenta escrescenze filamentose appositamente per respirare.

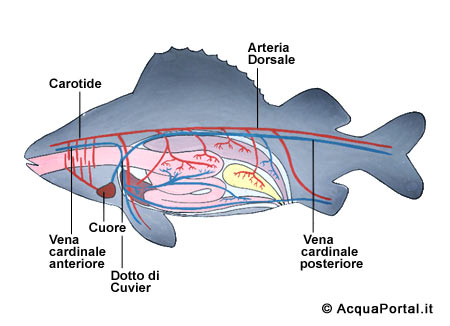

L’apparato circolatorio

Il cuore consta di un seno venoso, un atrio, un ventricolo (caratterizzato da una parete di notevole spessore) ed un cono arterioso.

Quest’ ultimo può essere sensibilmente ridotto (come nel caso degli Attinopterigi più evoluti); in tal caso tale mancanza è sopperita dal punto iniziale del tronco arterioso, caratterizzato da una parete di notevole spessore, da cui ha origine un bulbo arterioso provvisto, differentemente dalla parte rimanente del cuore, di muscolatura liscia.

Tale bulbo è munito di una serie di valvole ed è contraddistinto da una fibra alquanto robusta.

Altri Osteitti (ad esempio Latimeria chalumnae) presentano, invece, un cono arterioso alquanto sviluppato, ma recante un aspetto, globalmente embrionale, poco definito.

La circolazione sanguigna è in stretto rapporto con la respirazione, e segue un determinato procedimento a seconda che l’animale viva o meno in acque ben ossigenate.

(Foto Roberto Sozzani).

Qualora l’habitat sia contraddistinto da acque debitamente ossigenate, l’ossigenazione del sangue, introdotto allo stato venoso nell’aorta ventrale (il sangue venoso accede nel cuore mediante le vene epatiche), avviene nelle arterie branchiali e da qui viene fatto circolare in tutto il corpo mediante l’apparato radicale dell’aorta dorsale (le cui branchie irrorano le pinne pettorali, gli organi digerenti, l’apparato sessuale, i reni, la muscolatura, e gli altri organi), le arterie carotidi e relative diramazioni.

Nel caso di soggiorno in acque ristagnanti (o addirittura in pozze fangose), e quindi in presenza di un’ossigenazione scarsa o problematica, il sangue fluisce nelle arterie polmonari, poichè le branchie non giocano un ruolo rilevante nel processo di respirazione, e, attraversate diverse arterie polmonari, approda nelle sacche polmonari e viene ossigenato.

Mediante una vena polmonare, il sangue ossigenato ritorna al cuore, e quindi viene fatto circolare in tutte le zone del corpo.

La distribuzione di ossigeno all’intero corpo avviene tramite i globuli rossi e i pigmenti in essi contenuti (l’emoglobina); la quantità di ossigeno trasportata dal sangue dipende dal numero di globuli rossi, che determina la proporzione di ferro contenuta nel sangue.

Nei nuotatori veloci (maccarelli e tonni), tale quantità è più abbondante, mentre è scarsa nei nuotatori più lenti e nelle specie di motilità minima (rana pescatrice, ghiozzo, ecc).

Il sistema linfatico consta di una fitta maglia di vasi linfatici sottocutanei, muscolari, che non presentano valvole, inoltre sono assenti gruppi cellulari di natura ovoidale.

La linfa drenata dai capillari linfatici viene fatta fluire, mediante particolari organi, nel sistema venoso.

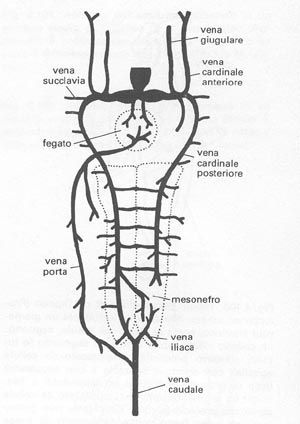

L’apparato urogenitale e e gli organi sessuali

Grazie a tale apparato l’animale elimina tutte quelle sostanze metaboliche non necessarie dal sangue, inoltre viene garantita la regolazione equilibrata dell’osmosi in relazione all’ambiente acquatico, e il contenuto idrico e salino non è soggetto a valori irregolari.

Quest’ultima caratteristica è ravvisabile nella funzione renale di alcuni generi , che non provvede all’espulsione delle scorie ma al mantenimento dei valori idrici e salini succitati.

Si segnala la presenza di 2 reni di forma allungata, ubicati nella cavità celomatica, che trovano sbocco esternamente confluendo nel dotto mesonefrico, a suo volta congiunto (in un determinato punto) all’uretere; entrambi i canali confluiscono nella papilla urogenitale: la condivisione di tale percorso rappresenta una prerogativa dell’individuo maschile, poichè nella femmina i 2 canali si dipanano indipendentemente, trovando sbocco all’esterno rispettivamente tramite il poro urinario e il poro genitale.

Nei pesci ossei le molecole di ammoniaca (derivante dalla digestione delle proteine) sono abbastanza piccole in modo da poter essere evacuate attraverso la superficie delle branchie, quindi tali animali eliminano gran parte dei loro residui azotati al livello dell’apparato respiratorio (circa 5-10 volte di più che dai reni).

I pesci cartilaginei non eliminano ammoniaca, ma urina, della quale trattengono attivamente una parte nel corpo, fattore che provoca un aumento della concentrazione di sali nei liquidi metabolici (pressione osmotica) in rapporto a quella dell’acqua marina.

Sistema urogenitale.

A) Lampreda

B) Squalo

C) Pesce osseo

1-ghiandola sessuale

2-mesonefro

3-ano

4-orifizio urogenitale

5-ovaia

Oltre che dalle branchie, l’espulsione dei residui metabolici è assicurata da un rene primitivo, detto mesonefro (di colore rosso scuro, e di forma allungata), situato nella regione superiore della cavità generale, lungo la colonna vertebrale.

Le gonadi (gli organi riproduttivi) sono costituiti da 2 pieghe, appese alla volta della cavità addominale, ubicate in posizione sottostante rispetto ai reni.

Gli spermadotti (assenti nei salmonidi e nei ciclostomi) consentono l’evacuazione delle cellule sessuali maschili giunte alla maturità.

Nei ciclostomi, le uova passano direttamente dalle ovaie nella cavità generale, poi, attraverso pori ventrali, nell’ambiente acquatico; nei Condritti, esistono degli ovidotti, che dirigono le uova nella matrice, da cui poi esse passano nell’acqua attraverso la cloaca.

In alcuni osteitti (salmonidi) tali ovidotti sono assenti e quindi le uova passano direttamente nell’acqua; lo stesso avviene per i ciclostomi.

Nella maggior parte dei casi, però, esistono almeno degli ovidotti di forma ridotta.

L’assenza dei gonodotti, in genere riconducibile agli esemplari femminili, è compensata dai pori genitali che consentono la regolare fuoriuscita di uova e sperma.

La fecondazione avviene esternamente, anche se alcuni generi attuano tale processo internamente producendo cambiamenti della propria morfologia: durante la riproduzione, ad esempio, la pinna anale, trasformata in organo copulatore (detto gonopodio) adempie al trasporto dello sperma.

Con poche eccezioni, tutti i pesci hanno il sesso distinto; delle forme ermafrodite, dotate di ovaie e testicoli, appaiono nella famiglia dei Serranidae, Lutianidae, Soaridae.

Talvolta, le cellule sessuali giungono allo stato maturo simultaneamente e si ha autofecondazione, mentre in altri casi la maturità è in tempi diversi, e l’autofecondazione non può verificarsi.

In certi xitofori, si manifesta perfino un cambiamento di sesso nel corso dello sviluppo, e spesso avviene che delle femmine che hanno già partorito si trasformino in maschi, in taluni casi, fertili.

La regolazione osmotica

La regolazione osmotica consente il mantenimento costante dell’equilibrio fra ambiente interno ed esterno.

Date le differenze di pressione osmotica tra i 2 ambienti (dovute perlopiù alla concentrazione delle sostanze in soluzione), i pesci hanno dovuto attuare una serie di adattamenti fisiologici: ad esempio, le missine sono rimaste fino ai giorni nostri senza alcun dispositivo regolatore, e la pressione osmotica dei loro liquidi interni corrisponde a quella dell’acqua marina in cui vivono.

Gli squali, le chimere, e le razze (condritti) mantengono la loro pressione osmotica interna in modo del tutto particolare; siccome la concentrazione dei sali nei loro liquidi fisiologici equivale più o meno ad un terzo di quella dei sali nell’acqua marina, essi sono in continuo pericolo di disidratazione a causa dell’acqua marina, che ha una pressione osmotica più forte e combattono questo deficit di sali trattenendo attivamente l’urina nel corpo.

Grazie a tale procedimento, la loro pressione osmotica riesce ad essere lievemente superiore a quella dell’acqua circostante.

I pesci ossei marini combattono la loro bassa pressione osmotica assorbendo di continuo acqua di mare ed eliminando attivamente l’eccesso di sali a livello delle branchie.

Tuttavia, l’escrezione dei sali eccedenti attraverso le branchie deve essere sempre più rapida rispetto al loro assorbimento.

I pesci d’acqua dolce si trovano a dover affrontare la situazione inversa: i loro liquidi fisiologici sono più concentrati dell’ambiente circostante.

Per eliminare l’acqua eccedente che affluisce al loro organismo, essi espellono una grande quantità di urina diluita (fino ad un terzo del loro peso al giorno).

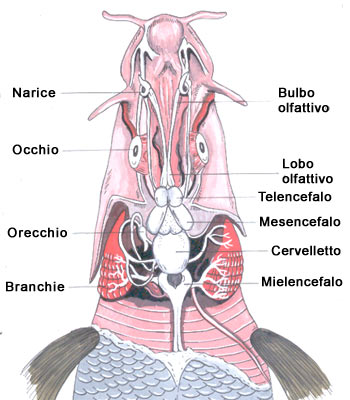

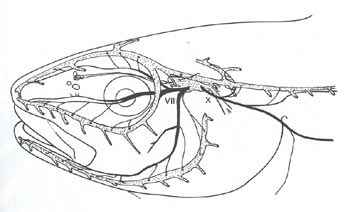

L’apparato nervoso

Tale apparato si basa su 2 parti distinte, una centrale comprendente encefalo e midollo spinale, e quella periferica a cui fanno riferimento la nervatura cranica e quella spinale nonché il sistema nervoso autonomo.

Il midollo spinale ha termine nell’urostilo, ed è caratterizzato da una struttura , la cui forma è simile a quella di una y ribaltata.

Si registra la presenza di 2 corna dorsali, unite ai lati del setto dorsale, e 2 corna ventrali, in posizione divaricata rispetto alle estremità del solco ventrale.

Mentre nei vertebrati terrestri sono gli emisferi del cervello anteriore che acquisiscono gradualmente la funzione di centro dirigente, nei pesci le diverse zone del cervello rimangono ancora in evidente relazione con gli organi sensoriali.

Il complesso del cervello è posto in una capsula cartilaginosa od ossea, denominata neurocranio.

Il cervello anteriore, il telencefalo, è interamente al servizio dell’organo olfattivo, ed è assai sviluppato nei pesci dall’odorato fino, come ad esempio, gli squali; esso porta il primo paio di nervi cefalici, i nervi olfattivi.

Oltre all’odorato, il telencefalo influenza e dirige il comportamento dei pesci durante il periodo della fregola e delle cure dedicate alle uova ed ai piccoli.

L’encefalo è costituito dal mesencefalo e dal diencefalo (costituito da talamo dorsale e talamo ventrale): il primo è caratterizzato dal tetto ottico, suddiviso in 2 lobi ottici, questi ultimi connotano uno sviluppo maggiormente pronunciato rispetto a quelli olfattivi, consentendo all’animale una percezione visiva piuttosto sviluppata.

Il tetto ottico non rappresenta soltanto il punto d’arrivo delle fibre nervose sensoriali provenienti dalla retina, poichè in tale parte affluiscono altri stimoli sensoriali originarie da diversi punti olfattivi, gustativi, ecc.

Inoltre, grazie alla sua attività motoria, regola l’efficiente regolazione del movimento natatorio del pesce.

Grazie al mesencefalo, deputato alla registrazione e decodificazione delle impressioni visuali, il pesce reagisce a diverse stimolazioni ambientali, come alla comparsa di una preda od un ostacolo, e di conseguenza che tipo di movimento adottare per raggiungerla od aggirarlo.

I pesci che si orientano per mezzo della vista, sono dotati di lobi ottici sensibilmente sviluppati.

Il diencefalo rappresenta un importante centro di mantenimento dell’equilibrio interno, e sede del gusto; esso è collegato a tutto il sistema endocrino per mezzo dell’ipofisi.

Cervello visto dall’alto

1-nervo olfattivo

2-telencefalo

3-epifisi

4-mesencefalo

5-cervelletto

6-bulbo rachidiano

7-midollo spinale

Le sue pareti danno, per evaginazione, le vescicole ottiche che sono all’origine della retina, inoltre il diencefalo dà origine al secondo nervo cefalico pari, il nervo ottico.

I 10 nervi cranici adempiono a diversi funzioni,: 3 di essi garantiscono l’attività olfattiva, ottica e altre; un altro terzetto di nervi contribuisce ad innervare la muscolatura del globo oculare; i rimanenti effettuano la medesima funzione dei 3 precedenti, ma limitatamente all’arcata mandibolare e agli archi branchiali.

I nervi spinali constano di una radica dorsale e una ventrale, le cui diramazioni sono coese al fine di formare plessi differentemente organizzati.

L’innervatura della muscolatura cardiaca e delle ghiandole viene effettuata dal sistema nervoso autonomo.

Le ghiandole endocrine

Tali ghiandole congiuntamente al sistema nervoso rappresentano una sorta di sistema neuro umorale, che assicura le reazioni dell’animale di fronte alle variazioni dell’ambiente interno o esterno.

Le succitate ghiandole non comunicano con l’ambiente esterno e le loro secrezioni, gli ormoni, sono distribuiti dal sangue in tutto il corpo.

Le secrezioni della tiroide influiscono sullo sviluppo, mentre gli ormoni delle surrenali intervengono nella regolazione del metabolismo e della tensione, e nello sviluppo delle ghiandole sessuali.

Anche queste ultime sono deputate alla produzione di una serie di ormoni che regolano il comportamento sessuale, ma anche il livello delle cure materne, e perfino il funzionamento delle stesse gonadi.

Un’importante ghiandola endocrina è l’ipofisi, situata alla base del diencefalo, e che coordina l’attività delle altre ghiandole a secrezione interna.

Olfatto

Tramite tale senso i pesci percepiscono le sostanze diluite nell’acqua; nella quasi totalità delle specie l’olfatto viene garantito da 2 sacche olfattorie che si sviluppano ai parietali, anteriormente rispetto ai bulbi oculari, ciascuna munita di una narice anteriore e una posteriore che consentono all’acqua di penetrare e fuoriuscire dall’ambiente esterno.

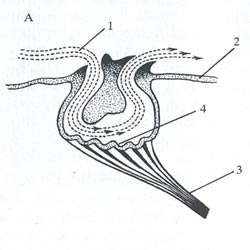

Organo olfattivo

1-senso scorrimento dell’acqua

2-epidermide

3-nervo olfattivo

4-cellule sensoriali

L’uscita e l’entrata di acqua sono facilitate dall’erezione di un lembo cutaneo ubicato tra i 2 orifici summenzionati, e da diverticoli posizionati in diversi punti della testa.

Nella sacca olfattoria sono presenti delle lamelle a mo’ di rosetta, il cui numero è proporzionale alla capacità olfattiva del pesce.

Squalo martello: l’odorato dei pesci è molto sensibile, spesso bastano poche molecole di una sostanza concentrata in un litro d’acqua, affinché il pesce reagisca.

(Foto Roberto Sozzani).

In tali lamelle sono racchiuse le cellule neurosensoriali primarie, necessarie alla costituzione del nervo olfattorio.

L’odorato dei pesci è molto sensibile: spesso bastano poche molecole di una sostanza concentrata in un litro d’acqua, affinché il pesce reagisca.

La vista dei pesci

Gli occhi sono sprovvisti di palpebre: solo alcuni gruppi come, per esempio, gli squali, hanno una palpebra nictitante.

La messa a fuoco avviene grazie al movimento del cristallino nella camera visiva, e non per variazioni della sua forma, come avviene per i mammiferi.

L’occhio è mobile, per l’azione di 3 paia di muscoli motori.

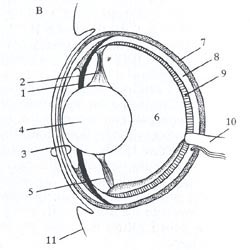

Occhio.

1-iride

2 -legamento di sospensione del cristallino

3 -cornea

4 -cristallino

5-muscolo motore

6-corpo vitreo

7-sclerotica

8-tesuto connettivo

9-nervo ottico

10-epidermide

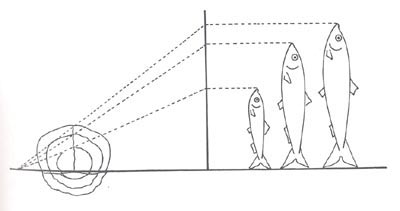

La maggior parte dei pesci non vede che ad una distanza di 5-10 m, tuttavia, essi percepiscono quello che si trova nell’acqua e quello che si trova fuori di essa: in tal caso, si tratta di oggetti situati entro l’angolo di: ±50° con la verticale che passa per il centro del corpo.

La retina comprende dei punti e dei bastoncini che consentono ai pesci di percepire insieme la forma ed il colore degli oggetti; la visione a colori è stata verificata in una ventina di specie.

Gusto

La percezione di tale senso è determinata da appositi bottoni gustativi che risiedono non soltanto nella cavità orale e sulla lingua ma sono anche distribuiti nell’epidermide delle labbra e dei barbigli situati nella testa.

In alcune specie, dedite al regime alimentare di fondo, tali bottoni sono dislocati lungo l’intera superficie del corpo.

E’ stato dimostrato che numerosi pesci hanno percezioni gustative analoghe a quelle dei mammiferi: la carpa, ad esempio, distingue i 4 gusti principali: dolce, acido, salato ed amaro.

Udito

L’organo auditivo è collegato a quello dell’equilibrio ed innervato con l’ottavo nervo cranico, che per tale ragione è denominato nervo stato-acustico.

L’insieme dell’organo è collegato sul retro del cranio in una capsula cartilaginosa od ossea e costituisce, insieme alla capsula olfattiva e visiva, una delle parti fondamentali del cranio dal punto di vista evolutivo.

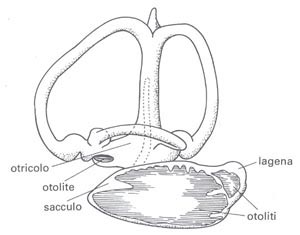

L’orecchio interno è costituito dal labirinto, dal quale escono 3 canali semicircolari, perpendicolari gli uni agli altri.

Le estremità di questi canali si allargano in una sorta di ampolle, dove si trovano degli otoliti di carbonato di calcio, che posano su cellule sensoriali.

Il pesce percepisce il movimento degli otoliti su queste cellule come segnali di cambiamento di posizione.

La sede dell’udito è una vescicola dell’orecchio interno denominata lagena, che corrisponde alla chiocciola dei vertebrati terrestri.

Anche la vescica natatoria partecipa alla recezione dei suoni, fungendo da amplificatore.

La portata sonora dei pesci si attesta tra 16 e 5.600 Hz, e molte specie hanno anche la facoltà di produrre attivamente suoni, sia per frizione delle ossa, che per l’azione di muscoli sottili che entrano in vibrazione ed emettono un suono, amplificato dalla vicina vescica gassosa.

E’ per questo motivo che, durante la seconda Guerra Mondiale, spesso i rumori emessi da banchi di pesci venivano scambiati per ronzii di motori di sottomarini nemici.

Organi elettrici

Tramite tali organi i pesci percepiscono gli impulsi elettrici prodotti dal movimento di determinate prede nelle vicinanze.

Grazie ai ricettori neuromasti l’animale è quindi in grado di recepire leggerissime alterazioni relative alla conduttività dell’habitat circostante sopperendo in tal modo ad altre carenze sensoriali, ad esempio la cecità insita in alcune specie di Gobidi.

Tali organi sono presenti in molte specie ittiche, e si basano su un gran numero di masse muscolari a forma discoidale, che possono emettere virtualmente impulsi elettrici di ben 500 Volts, sebbene i valori Ampere non siano molto elevati.

Discorso a parte va fatto per il genere Malapterurus, cui tale facoltà è da ascrivere a ghiandole cutanee piuttosto che a masse muscolari.

Linea laterale

A seconda del genere, la linea laterale può assumere configurazioni diverse: quasi lineare, come nel caso della carpa; a forma d’arco per quanto concerne, ad esempio il pesce persico; interrotta (Pseudocromidi); caratterizzata da una suddivisione in 2 parti, come accade per i Ciclidi; irregolare (Balistidi); piuttosto frammentata e divisa con sviluppo variegato (cefali).

La linea laterale è innervata ad opera di un paio di nervi cranici, e presenta i neuromasti, particolari stimolatori sensoriali situati in canali sottocutanei, questi ultimi derivanti dalla porosi ravvisabile sulla superficie epidermica.

A) Sistema della linea laterale con ramificazioni cefaliche.

B) Vista in sezione

Di questi canali, il più grande, denominato canale laterale, percorre il tronco nella sua lunghezza globale e la coda in entrambi i fianchi; la linea laterale si articola in varie ramificazioni di canali, tra cui ricordiamo la linea mandibolare, infraorbitale e sopraorbitale.

Nei pesci ossei, il corpo dei quali è coperto di scaglie, quelle della linea laterale presentano delle aperture che permettono alle ondulazioni dell’acqua di pervenire alle cellule sensoriali situate sotto di esse tramite un canale speciale.

(da U.D’Ancona)

La linea laterale svolge un’importante funzione, in quanto consente all’animale (fermo o in movimento) di percepire lo scorrere dell’acqua a contatto con la sua epidermide; in tal modo il pesce può correggere comportamenti errati o controproducenti, come nel caso in cui nuota contro corrente nelle acque fluviali.

Inoltre, comunica all’animale la presenza di una preda, di un ostacolo, o anche di un essere umano che cammina sulla riva.

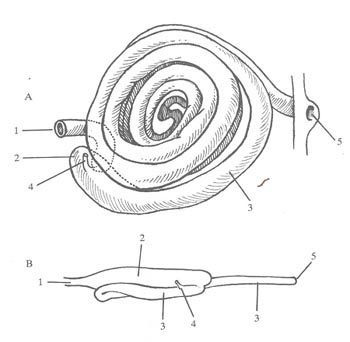

Vescica natatoria

Nei pesci ancestrali tale vescica rivestiva un ruolo primario per quanto concerne la respirazione, funzione che ha perso nel corso dei secoli.

Ciononostante alcuni pesci utilizzano la vescica natatoria anche per respirare, limitatamente alle acque dolci scarsamente ossigenate, grazie al fatto di possedere arterie polmonari già vascolarizzate; quindi non necessitano di assimilare gas, come sono soliti fare gli animali che vivono in habitat con forti concentrazioni di ossigeno.

Tale organo, derivato da un evaginazione dorsale o laterale dell’intestino (ma in alcuni ordini, come quello dei Perciformi, la comunicazione tra la vescica gassosa ed il tubo digerente scompare durante lo sviluppo), funge da regolatore idrostatico, consente quindi di secretare o assorbire selettivamente le quantità necessaria di gas (per questo motivo, tale vescica è denominata anche gassosa), con l’ausilio di un intreccio di capillari detti corpi rossi, al fine di galleggiare ad alta quota e di dosare compiutamente i movimenti natatori; comunque, l’animale può utilizzare altri mezzi per poter galleggiare vicino alla superficie, come, per esempio, l’immagazzinare grasso od olio nei tessuti.

La vescica natatoria è generalmente unica e posizionata posteriormente rispetto all’intestino, cui è collegato tramite il dotto pneumatico; ha la foggia di una sacca membranosa (in età adulta) il cui sviluppo ha origine dall’esofago per poi articolarsi in direzione caudale.

Nelle specie marine, il volume della vescica gassosa rappresenta circa il 5% del volume del corpo, e nei pesci d’acqua dolce il 7-14%, data la maggiore densità dell’acqua marina, che permette una riduzione della vescica.

La forma differisce da specie a specie: i salmoni hanno una vescica uniloculare, e i ciprinidi biloculare; alcune specie come gli scazzoni, ne sono, invece, sprovviste.

Nei ciprinidi, la sezione anteriore è unita all’apparato stato-acustico con una serie di ossicini, denominato ossicini di Weber.

Questo dispositivo consente ai pesci di registrare le variazioni di pressione atmosferica ed idrostatica.

Inoltre, lo spettro auditivo dei ciprinidi è molto più esteso di quello degli altri pesci: la loro vescica natatoria funziona, infatti, come un amplificatore delle onde sonore.

In determinate specie, ha anche la funzione di risuonatore, amplificando i suoni emessi.

E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo e delle foto presenti in questo articolo, senza il consenso dell’autore.

Con la presente, chiedo il consenso dell’autore – che sarà debitamente citato – per inserire alcune immagini di anatomia dei pesci in una presentazione power point a scopo didattico (studenti del IV anno di corso di Medicina Veterinaria – Università di Parma).

in attesa di un vostro riscontro, mi complimento per l’articolo e porgo i più cordiali saluti

Silvia Bonardi

Docente di Ispezione degli Alimenti di origine animale

Università di Parma