Il relitto della Fortuna Maris è una delle scoperte archeologiche subacquee più significative avvenute nel territorio di Comacchio. Si tratta di una nave romana mercantile risalente all’epoca augustea, rinvenuta nel 1981 durante lavori di dragaggio. Il relitto, noto come Fortuna, è stato recuperato in più fasi e conservato per decenni in condizioni controllate, in attesa di un restauro completo e di un’esposizione museale definitiva.

Le storie di laguna lasciano tracce effimere sulla sabbia: impronte di un passato lontano che rischia di dissolversi nel fluire del tempo. Tale è la vicenda della Fortuna Maris, la nave romana di Comacchio: una grande impronta sommersa dalle acque, riportata alla luce e in attesa di restauro. Un guscio di storia prelevato con cautela dal fondale e che è finito in secca, dimenticato, anno dopo anno, nelle sale di un deposito.

La scoperta del relitto sommerso

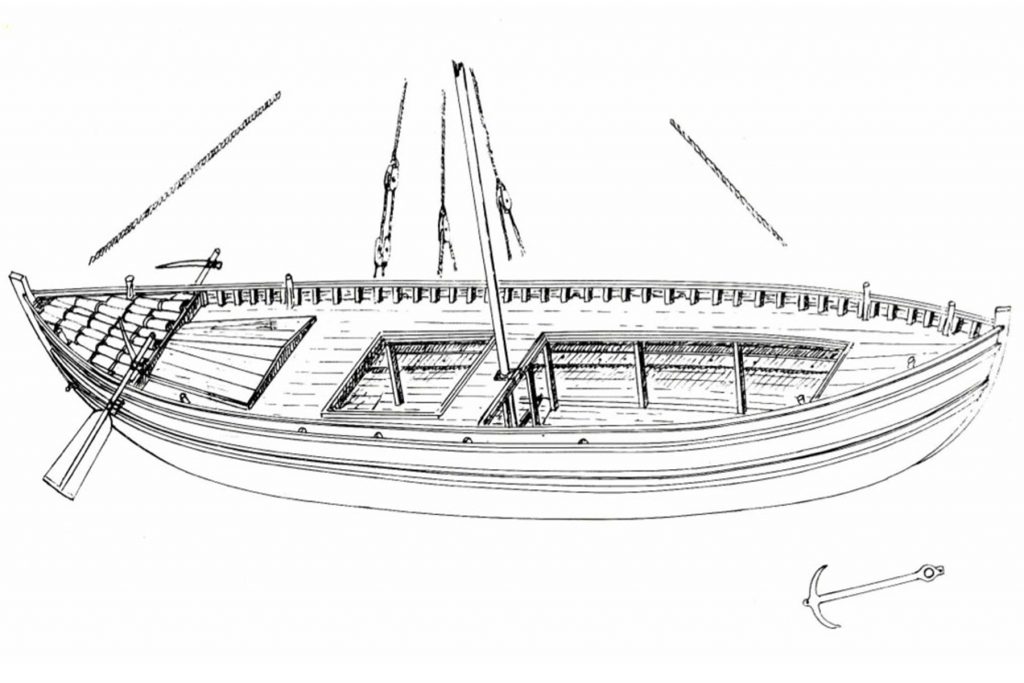

Durante il breve periodo di esposizione al pubblico a Palazzo Bellini, tra l’aprile e il dicembre del 1990, l’imbarcazione appariva come l’enorme suola di un sandalo a cui fossero stati tolti i lacci e le fibbie. L’intreccio del fasciame, immerso per ragioni di conservazione in una vasca di glicole polietilenico (PEG), era visibile e in ottimo stato.

La struttura apparteneva a un’imbarcazione mercantile, di epoca augustea, ritrovata casualmente nel 1981. A dire il vero, le segnalazioni di relitti nella zona non mancavano: i pescatori avevano infatti evidenziato in diverse occasioni la presenza di cocci e di materiale ligneo sommersi.

Tuttavia, la Fortuna Maris ha dovuto attendere i lavori di dragaggio del canale collettore per venire alla luce. Nel corso di tali attività presso Valle Ponti sono stati notati infatti dei frammenti di ceramica e l’assito di una nave, gettati dagli operai tra i canneti per liberare l’invaso e mantenere la portata di flusso.

Buona parte del merito della scoperta va attribuito ad Antonio Bruno Felletti, un appassionato di storia antica, che, insospettitosi per il curioso ritrovamento, ha reso noto alla Sovrintendenza, con l’appoggio del Gruppo Archeologico Comacchiese, il luogo nel quale era stato rinvenuto il materiale.

Il recupero archeologico subacqueo

Il recupero è stato approntato in breve tempo: si è subito richiesto il supporto del Deutches Shifffahrtmuseum di Bremenhaven e in particolare del professor Mühlentahler e di esperti di archeologia italiani e stranieri. In base alle loro indicazioni sono stati effettuati i lavori di restauro più complessi.

I primi tentativi di messa in sicurezza del reperto hanno comportato la regolamentazione del livello del canale e il deflusso delle acque e hanno permesso l’esposizione di parte del pagliolato e della fiancata nord.

Il carico del relitto è stato trovato sul posto e si è provveduto a rimuoverlo. La nave ha quindi subito un ulteriore trattamento in acqua di falda. Al termine del processo, defluita nuovamente l’acqua, l’area è stata coscritta.

Un successivo intervento si è avuto nel 1986-87, con il distacco del pagliolato, di una porzione dell’assito interno e delle ordinate, mentre sono stati lasciati in situ il guscio e gli staminali della murata di sinistra. Dopo di che, l’acqua di falda è stata fatta risalire di nuovo.

Il recupero definitivo è avvenuto nel 1988-89, quando lo scafo è stato ingabbiato in una struttura di metallo e in un letto di appoggio e successivamente trasferito a Comacchio. Inserito all’interno di una vasca lunga 25 metri, larga 6 e profonda 3 a Palazzo Bellini, il relitto è stato poi liberato dalla gabbia metallica, sottoposto a ripetuti lavaggi e zavorrato. Di nuovo immerso in acqua, è rimasto da allora in attesa di ulteriori restauri.

In anni più recenti, sullo scafo è stato modellato un guscio di vetroresina, previsto per ridurre la quantità di PEG utilizzata e per limitare i costi e le tempistiche necessarie alle attività di conservazione.

La struttura della nave si è dimostrata particolarmente interessante per le tecniche costruttive e il carico trasportato. L’imbarcazione svolgeva attività commerciale e probabilmente è affondata verso la fine del I secolo a.C. Non essendo stati trovati resti umani e siccome la merce era rimasta a bordo, si presume che si sia trattato di un incidente improvviso: l’equipaggio doveva aver abbandonato rapidamente la nave.

La Fortuna Maris era dotata di un unico albero dalla vela quadra e di timoni laterali. Lo scafo, dal fondo piatto, era adatto alla navigazione lungo la costa, nella laguna e nei fiumi. Il guscio era costituito da tavole in legno d’olmo, raccordate con giunti obliqui, a loro volta fermati da chiodi in ferro, ed era dotata di un pagliolato in quercia e in noce.

La prima porzione del pagliolo, composta da nove tavole, riportava incisa una serie di numeri romani. Tali numeri erano essenziali nel caso in cui le tavole dovessero venire temporaneamente rimosse per riparazioni o pulizie dello scafo.

Sul tavolato erano infissi inoltre ben pochi chiodi e la struttura – fatto questo piuttosto insolito – era cucita ovvero le assi di legno erano collegate l’una all’altra tramite corde di fibra vegetale nella parte inferiore e ad incastro in quella superiore. Questa è stata la ragione per cui si è deciso di non smontare la parte esterna del fasciame.

I tesori conservati nei fondali – Fortuna Maris

L’acqua della laguna, caratterizzata da un basso apporto di ossigeno, ha facilitato la conservazione dei materiali reperiti, tra cui sono stati trovati oggetti di uso comune e di proprietà dei passeggeri, quali borse a tracolla o a laccio passante e calzature – un paio delle quali appartenuto probabilmente a una donna o a un ragazzo.

Sono inoltre riemerse una stadera, dei calamai, uno stilo, materiali da toletta, da pesca, dadi da gioco e strumenti per le medicazioni e la difesa personale, come un gladio finemente decorato e un paio di sandali chiodati (le famose caligae), che suggeriscono la presenza di militari a bordo.

Tra i reperti vanno annoverati poi sei tempietti votivi (riproduzioni accurate, queste, di templi romani), delle lucerne e una serie di attrezzi per la manutenzione (mazzuoli, un’accetta, una pialla per il calafataggio) e per il governo (bozzelli, corde, un’ancora in ferro) della nave.

Vi erano inoltre utensili da cucina, un focolare, tegami, un calderone, una griglia, un colino e piatti e le casseruole in bronzo. Non mancavano poi vasellame e anfore per il vino provenienti dall’Egeo, da Kos e da Chios e pentole fabbricate in Spagna. Nei recipienti sono state rinvenute infine farina e carne affumicata.

Tra gli elementi ritrovati va aggiunta una tartaruga, un’insolita viaggiatrice che – purtroppo – ha lasciato a bordo il suo carapace. Il carico mercantile però, era costituito prevalentemente da lingotti in piombo di provenienza spagnola: includendo tale mercanzia, si suppone che la Fortuna Maris dovesse pesare attorno alle 130 tonnellate. Una simile ricchezza di reperti suggerisce la varietà e il dinamismo dei rapporti commerciali dell’epoca nel delta ferrarese e lungo il Po.

Il percorso museale e le sfide di conservazione

Eppure, la storia della Fortuna Maris non termina qui. Dopo una prima mostra, intitolata Fortuna Maris e allestita nel 1990, gli oggetti recuperati sono stati trasferiti, in tempi più recenti, nel Museo Delta Antico, allestito nel 2001 nell’antico Ospedale degli Infermi, dove è stato predisposto un apposito percorso museale. Tuttavia, nei quarantaquattro anni trascorsi dal suo ritrovamento, la nave non è stata più esposta al pubblico e risulta tutt’ora in attesa di vedere terminato il restauro.

Nel tempo sono stati effettuati ulteriori trattamenti: all’immersione nel PEG è stata preferita quella nell’acqua – pur rimanendo le tavole impregnate di PEG – alla luce di alcune problematiche verificatesi sul Vasa, il noto galeone svedese, che era stato trattato con lo stesso prodotto. Le condizioni della Fortuna Maris vengono oggi monitorate continuamente per mezzo di analisi chimiche e di carotaggi.

Il futuro dell’archeologia subacquea a Comacchio

Eppure, nonostante i numerosi progetti previsti, tra cui quello di un apposito museo, concepito fin dal 1984, i finanziamenti sono mancati e il processo di musealizzazione della nave ha subito continue proroghe.

La sfida tutt’ora continua: oltre agli interrogativi sulle migliori tecniche di ripristino – si parla addirittura di un trattamento ipobarico – l’esposizione dovrà avvenire in un ambiente climatizzato e appositamente concepito per consentire al reperto di essere ammirato senza subire danni.

Più di tutto, però risulta di fondamentale importanza la sensibilizzazione delle istituzioni. Senza una visione comune e in assenza di una volontà e di uno sguardo lungimiranti, l’impronta della Fortuna Maris rischia di venire sepolta di nuovo: questa volta non più dalle acque della laguna di Comacchio, ma nella palude della burocrazia italiana.

Letture correlate: