Autore: Ivan Lucherini

La nave oneraria romana di Albenga

“Il cimitero delle anfore provocato dalla benna a bordo della nave, avrebbe turbato la coscienza di qualsiasi archeologo e turbò assai la nostra”. Con queste parole il padre fondatore riconosciuto dell’archeologia subacquea moderna in Italia, il professor Nino Lamboglia, durante il II° Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina tenutosi ad Albenga nel 1958, descriveva le impressioni a caldo, provate da lui stesso e dalla sua equipe, nel vedere lo strumento meccanico montato sulla motonave Artiglio II° della società di recuperi So.Ri.Ma, frantumare – durante le operazioni di recupero – centinaia di anfore che giacevano intatte da oltre due millenni, ad una profondità di circa 42 metri, nelle acque del mar Ligure, antistanti la cittadina di Albenga: parte di un carico che successivamente fu stimato in un totale di circa 11-13 mila anfore. Il comandante della Artiglio II°, Giobatta Dulbecco, così si espresse su quell’increscioso episodio: “Per accelerare i recuperi decidemmo di utilizzare la benna a polipo. Quando questa fu aperta in coperta, vennero fuori un oceano di cocci e qualche anfora superstite intatta… il giorno 12 si mise in funzione la braca a rete per risparmiare dalla rottura numerose anfore con grande soddisfazione dei rappresentanti presenti delle Belle Arti della Liguria, del Piemonte e del Lazio”.

Era il 1950 e il compianto professor Lamboglia si rese subito conto di come un recupero di tal fatta non fosse tecnicamente possibile. Erano trascorsi solo due anni da quando J.Y. Cousteau aveva sperimentato in Francia l’uso del suo “regulator”, l’antenato del moderno erogatore, in un cantiere archeologico subacqueo, insieme al reparto della Marina Francese GERS (Groupe d’Etudes et de Recherches Sous-marines), sui resti del relitto di Mahdia, e l’idea di effettuare immersioni autonome senza l’ausilio di palombari era ancora al di là dal divenire concepibile. All’epoca l’operazione dell’Artiglio sui resti della nave di Albenga destò notevole scalpore, anche perché si avevano notizie e segnalazioni, su quel relitto e riguardo all’esistenza di quel giacimento di anfore, che risalivano agli anni 1925/30. Segnalazioni soprattutto di pescatori che, rientrando in porto dopo le loro quotidiane battute di pesca, scaricavano sui moli i resti di quegli antichi contenitori, divenuti dapprima tane per i polpi e infine preda infruttuosa per le loro reti. Occorre ricordare che il professor Lamboglia decise di effettuare quel tentativo di recupero per interesse meramente scientifico, in considerazione del fatto che il relitto non presentava caratteristiche tali da far ipotizzare l’esistenza di oggetti di valore nel suo carico. Questo dato è particolarmente significativo dal momento che stiamo parlando di un’epoca, l’immediato dopoguerra, in cui il concetto di prelievo dal mare di beni di qualsiasi natura era considerato una cosa assolutamente normale. Presto, dunque, gli attori di quel primo recupero si resero conto che operare con la benna dell’Artiglio non era certo il sistema più efficace per studiare quanto restava di quell’antico naufragio; perciò – dopo che la fatica dei palombari dell’Artiglio e l’impiego della famigerata benna aveva consentito di recuperare circa 800 anfore, fra intere e frammentarie, oggetti in piombo e poco altro – i lavori furono interrotti.

Vennero ripresi nel 1957, sempre ad opera dell’equipe del professor Lamboglia, questa volta utilizzando tecniche più consone ai moderni concetti di archeologia. Nella zona di mare interessata dal giacimento archeologico, a circa 1.400 metri dalla costa e a 42 di profondità, fu installata una quadrettatura di circa 200 quadrilateri di 150 cm di lato, su tutte le evidenze del relitto stesso, che giaceva leggermente inclinato, per facilitare la riproduzione e la catalogazione dei reperti. La quadrettatura fu “ancorata” a punti cospicui a terra in modo da ottenere una corretta individuazione delle evidenze archeologiche e la possibilità futura di recuperare le precise coordinate per la localizzazione del relitto. Le immediate considerazioni su come si presentava lo scafo fecero supporre una dinamica di affondamento non traumatica: idea, questa, legata alla posizione del carico di anfore e dei residui dello scafo stesso. Si eseguì una prospezione totale, che impegnò il neonato Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina di cui fu ideatore, promotore e indiscusso leader il medesimo professor Lamboglia. I lavori si protrassero fino al 1961 e permisero di formulare alcune ipotesi circa le dimensioni, la provenienza e la destinazione della nave, oltre a una serie di altre importanti risultanze.

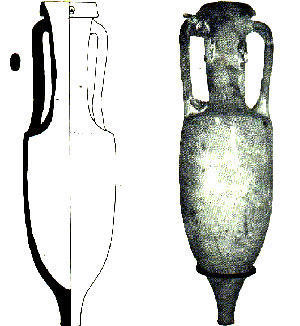

La nave di Albenga, del tipo corbita, con propulsione esclusivamente a vela, con una grande capacità di carico, costituisce uno dei più imponenti relitti di età romana oggi conosciuti. Lo scafo aveva una lunghezza di circa 40 metri e una larghezza di circa 10-12. Il fasciame era doppio, chiodato in rame e rivestito esternamente da lamine in piombo. Il carico era composto prevalentemente da anfore vinarie del tipo Dressel 1 databili al primo decennio del I° sec a.C., molte delle quali ancora chiuse con tappo di sughero rivestito di pece e resina, impilate in cinque file, per un carico quantificabile in circa 11-13 mila anfore e 500-600 tonnellate. Ad occupare gli interstizi fra i colli d’anfora erano alloggiate una gran quantità di ceramiche fini da cucina a vernice nera di produzione campana, di tipo A e C, perlopiù piatti e ciotole. Nei residui del carico anche anfore da vino del tipo Lamboglia 2 e una Dressel 27, facente probabilmente parte del corredo di bordo. Durante le prospezioni e i parziali scavi succedutisi in seguito, sono emerse anche numerose ceramiche a vernice rossa interna, prodotte certamente anch’esse in Campania, e ceramica comune quasi sicuramente destinata al commercio. Fra gli altri oggetti recuperati, un crogiuolo di piombo, tegole e fistole plumbee con ogni probabilità connesse al sistema di svuotamento meccanico della sentina. Particolarmente significativa la presenza a bordo di sette elmi di bronzo, di due tipi (a calotta con visiera corta anteriore e ad orlo espanso privo di visiera), probabilmente in dotazione ai soldati imbarcati a protezione del naviglio.

Il Mediterraneo ci ha così restituito un libro aperto: i resti di un antico naufragio avvenuto in un giorno infausto di un anno imprecisato del primo decennio (fra il 100 e il 90) del I° secolo a.C. Un naufragio che colse senza preavviso quel mercantile, partito probabilmente da un porto della Campania, forse Pozzuoli, e diretto verso un porto della Gallia Narbonense, forse Narbo Martius, l’attuale Narbonne o Massalia, l’attuale Marsiglia, con il suo considerevole carico di vino e stoviglie di uso comune. Un bene prezioso perso allora e oggi ritrovato, che abbiamo studiato e studiamo e forse studieremo ancora per sapere qualcosa di più dei nostri avi, dei loro affari, di come si muovevano e di cosa vivevano: per sapere come quella civiltà ha generato la nostra.

Ivan Lucherini

NdA. Nel 2003 è stato segnalato il ritrovamento di un altro relitto di oneraria romana poco distante (circa 700 metri dal precedente). Sul sito si sono immersi i Carabinieri del Nucleo di Tutela del Patrimonio per un primo sopralluogo e la constatazione delle evidenze. Ad oggi il relitto della nave di Albenga A non è ancora stato indagato nella sua completezza.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., Atti del II Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina, Albenga, Museo Bicknell, Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, 1961.

Avilia, F., Atlante delle navi greche e romane, Roma, Ireco, 2002.

Basch, L., Le Musée imaginaire de la marine antique, Athenes, Institut héllenique pour la préservation de la tradition nautique, 1987.

Casson, L., Ships and Seamanship in the Ancient World, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1971.

Gianfrotta, P.A. e Pomey, P., Archeologia subacquea, Milano, Mondadori, 1981.

Le Gall, J., Le Tibre: fleuve de Rome dans l’Antiquité, Paris, Presses Universitaires de France, 1953.

Maniscalco F., Mare Nostrum. Fondamenti di archeologia subacquea, Napoli, Massa Editore, 1998.

Pomey, P. (Ed. 1997), La Navigation dans l’Antiquité, Aix-en-Provence, Édisud, 1953.

Rickman, G., The Corn Supply of Ancient Rome, Oxford, Oxford University Press, 1980.

Rougé, J., Recherches sur l’organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l’Empire romain, Paris, École Pratique des Hautes Études, 1966.

Tchernia, A., Le vin de l’Italie romaine. Essai d’histoire économique d’apres les amphores, Rome, École Francaise de Rome, 1986.

CONTRIBUTI DAL WEB

http://www.archeogate.it

http://www.archeologia.com/links/index.php

http://www.archeologiametodologie.com

http://www.archeologia.puntopartenza.it

http://www.archeologiaviva.it

http://www.archeomedia.net/index.asp

http://www.archeosub.it

http://www.archeosub.it/forum/forhome.htm

http://www.aresarcheologia.it

http://www.argovenezia.it/sommario.htm

http://www.beniculturali.it

http://www.cesi.it

http://www.infcom.it:16080/subarcheo

E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo e delle foto presenti in questo articolo, senza il consenso dell’autore.